hitotema編集部がレシピ本の感想文をご紹介していくシリーズ、第2回目。

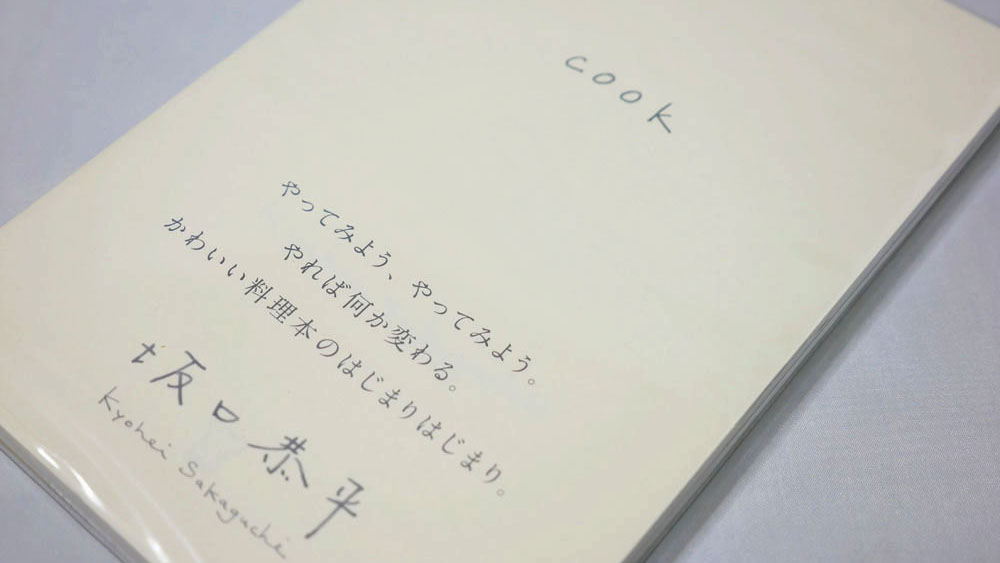

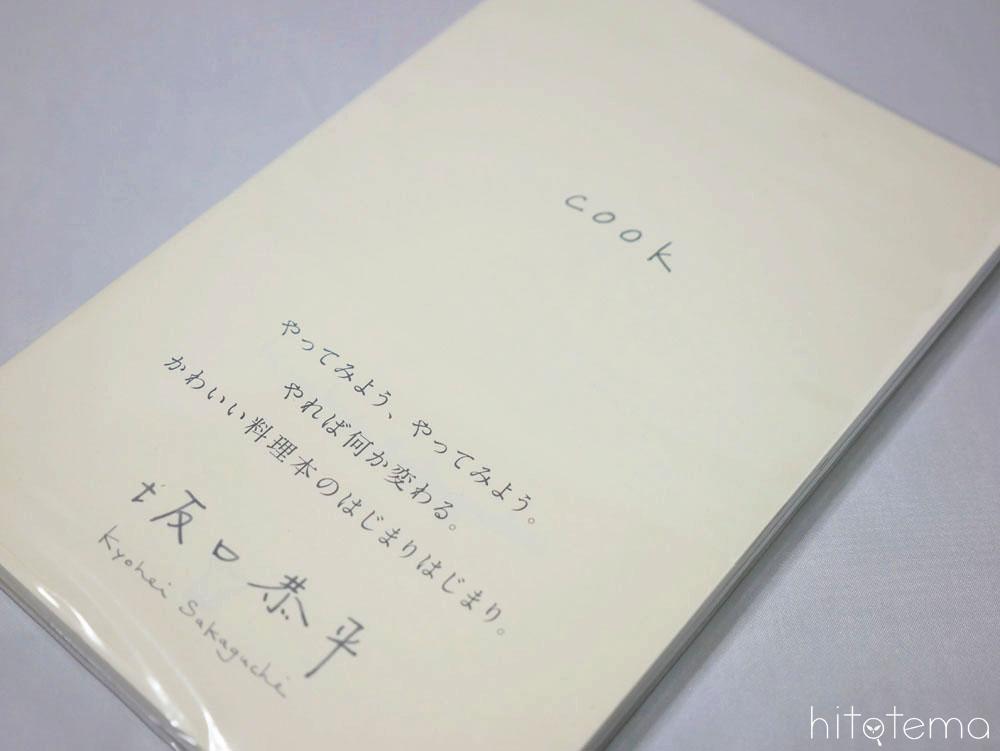

今回は新感覚の料理本として噂の坂口恭平さんの『cook』です。

レシピも載っていますが、レシピ本というよりも料理本のほうが正しいかもしれません。

目次

坂口恭平さんとは?

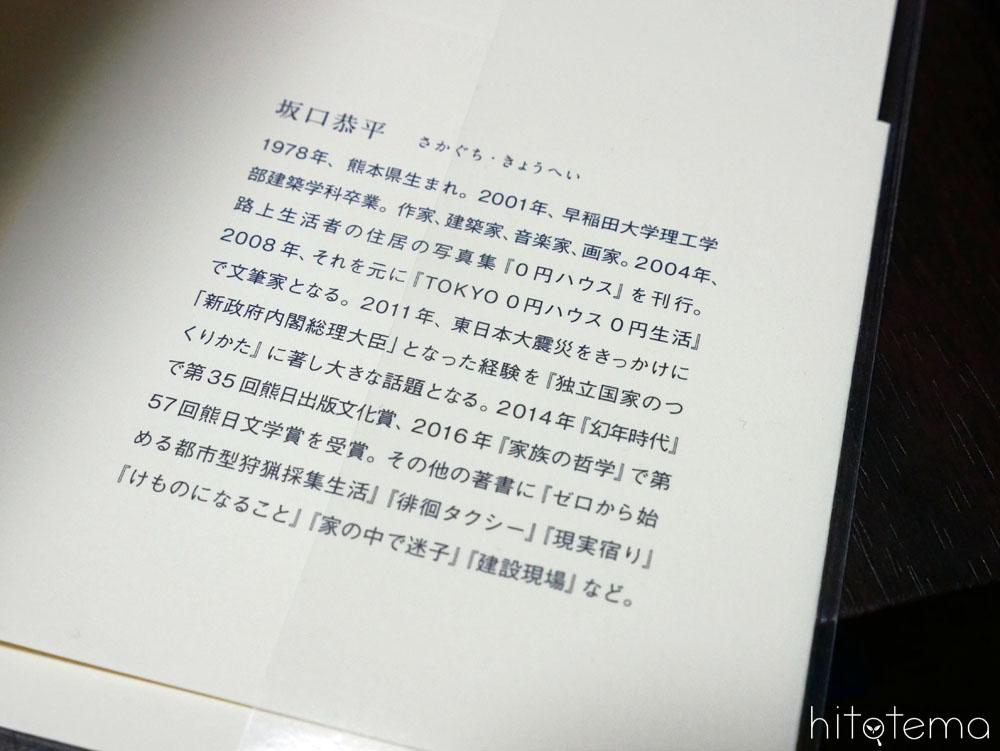

『cook』の著者紹介欄によると、坂口さんは1978年生まれで、肩書は「作家、建築家、音楽家、画家」。著書は多数あるのですが、路上生活者の住居の写真集『0円ハウス』や東日本大震災をきっかけに新政府内閣総理大臣を名乗った経験を綴った『独立国家のつくりかた』が特に大きな話題を集めたと紹介されています。

『cook』に対しても「あの坂口恭平さんの本だから興味を持った」といったレビューがあるほどの有名人ですが、ご活躍されているジャンルに疎いこともあって私は存じ上げませんでした。

というわけで、この記事は、純粋に『cook』という本だけの感想文となります。

『cook』はどんな本?

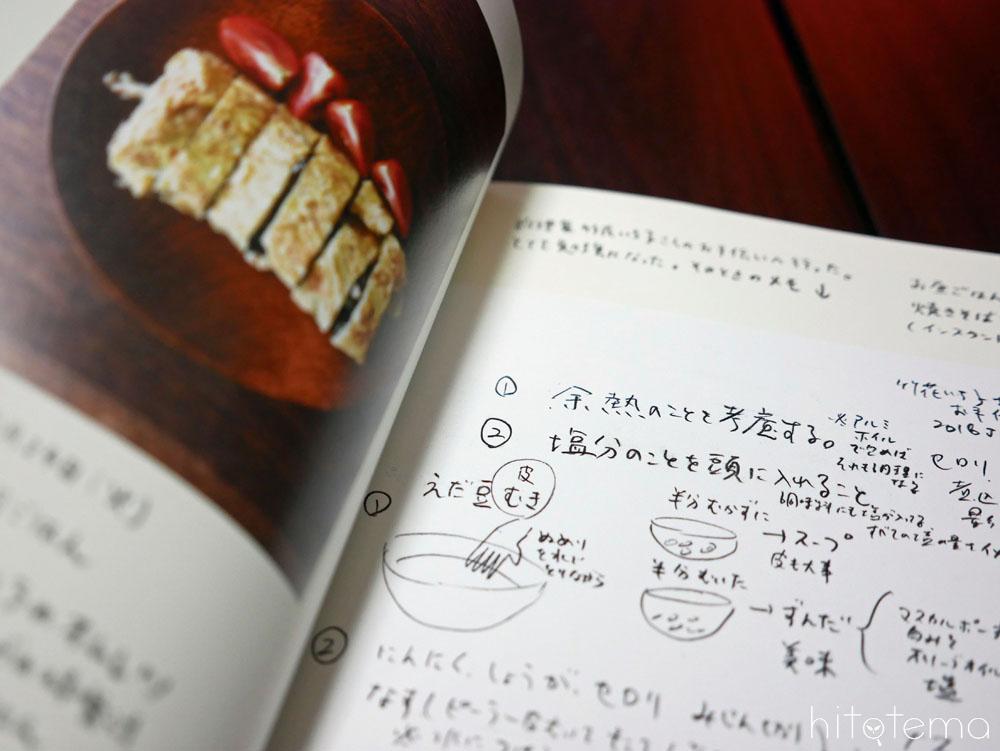

本の帯に書かれている言葉をそのまま借りると、『cook』は「かわいい料理本」。躁うつ病である坂口さんがうつ状態のときに行っている「手首から先運動」(※)の一環として料理を作り、それをノートに記録していこうという試みです。

※身体を動かすのがつらいときに、辛うじて動く「手首から先」で文字を書いたり編み物をしたりする、坂口さんいわく治療的な活動。

手書きでノートに書き、写真を貼ってあるのですが、そこはさすがアーティスト。文字にもイラストにも写真にも味があり、それぞれの配置にも知識に裏打ちされたセンスを感じるバランスです。

いますぐ料理がしたくなる、お料理の記録

2018年7月から始まる、坂口さんのお料理記録。

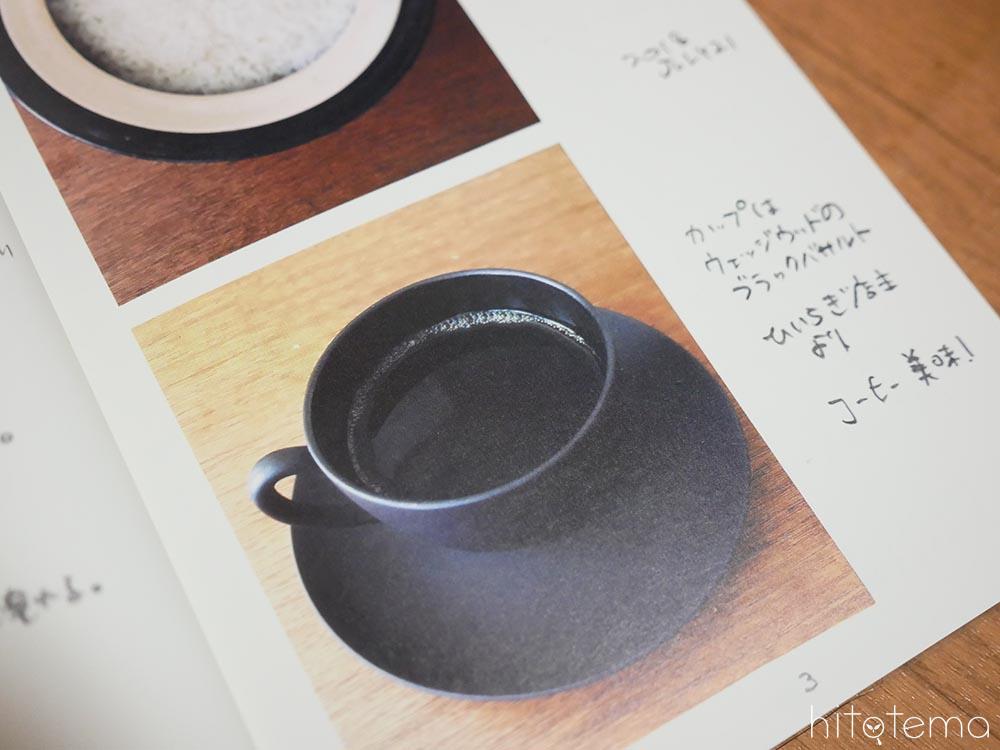

第1回は、お米を研いで土鍋でごはんを炊いてウェッジウッドのカップでコーヒーを飲むところから始まります。

いきなり別世界のように感じるかもしれませんが、ウェッジウッドはともかく土鍋は炊飯器よりずっと安く買うことができる調理道具ですし、まずは読み進めてください。

そしてお味噌汁、サンドイッチ、卵焼き……と続いていきます。

日々料理をしている人であれば、なじみのあるお料理ばかりですが、そのひとつひとつが「この一品を作れる感動」とともに語られていくのは新鮮です。

坂口さんの料理は、料理初心者らしく基本に忠実でもあります。

「ここを手抜きしなければすごく美味しいとわかってはいるけれど、手抜きしてもそこそこ美味しいのでつい手抜きしてしまうところ」を生真面目にやってある。

それを見ていると、無性に「ちゃんとした基本の料理」をやりたくなってくるのです。

読んでいると作りたくなる、野菜をちゃんと洗ってしっかり水切りしたBLTサンドイッチ。「美味しい!」と、思わずひとりごとが漏れる美味しさでした。

一方で、インスタント焼きそばも食べたくなります。

そして、すき焼きも!

料理を再発見できる、“料理賛歌”なエッセイ

料理記録ノート2冊のあとは、「料理とは何か」というエッセイ。

“二〇一八年九月一八日 鬱が明けた”

そんな一文で始まる、渾身の料理賛歌です。

料理は創造。

食べることは生きること。

そんな言い回しは使い古されていますが、このエッセイはその意味をもう少し具体的に考察してあります。

毎日作ることで確実に上達し、それが自信につながること。

料理を作っている間は雑念から解放されること。

身体が先に動き、意識があとからついてくることがあること。

坂口さん自身が「ファンタジーとしてお楽しみください」と書いているように、「そんな大げさな」と思ってしまう部分も多々あるのですが、日々のお料理が本当はこんなにも尊いものだったのだと再発見できる文章です。

そしてハッとしたのが、坂口さんが建築家として長年抱いてきた違和感の原因が「僕が伝えたいと思っていることは外枠の建築ではなく、その中で暮らす人々の姿、もっというと、彼らが集まり料理を一緒に食べている姿だから」と気づく部分。

先月ご紹介したタサン志麻さんが、ミュシュランの星付きレストランで働いてもぬぐえなかった違和感の答えも「厨房から台所へ」 でした。

レシピ本を読んでる時間って、幸せですよね。 きれいな盛り付け写真をぼんやり眺め、最初につくるのはどれにしようかと妄想し、作者さんのコメントを読んで勝手に親しみを覚え…… 実際につくるかどうかよりも、新しいレシピ本を手に入れて読[…]

もちろん星付きレストランのお料理も食べてみたいですが、お二人の言葉からは「料理とは?」を考えずにはいられません。

これは、エッセイを読んだあとで作ったなめたけの焼うどん(本書に載っている料理ではありません)。

ありあわせの材料で作るその日かぎりの料理を「創造」だなんて考えたこともなかったけれど、なんだかクリエイター気分になりました。

明日を思うことが、生きる力になる

料理をすると、明日何作ろうかと考えるようになる――

料理を作らざるを得ない生活をしている人には当たり前の日常で、それを考えなければならないことはストレスにもなり得ます。

でも、うつ状態を経験している坂口さんに言わせれば、明日の活動を想像することは明日も生きようとしているということになるし、料理を継続していく「貯作業」こそが自分を健やかにするコツ、ということになります。

明日について思えることが、こんなにも健全なことだったなんて……!

だからといって毎日毎食、多幸感と感謝に満ちあふれた気持ちで台所に立てるわけではありませんが、人間だけが扱える火を使い、そのままでは食べられない(もしくは美味しくない)食材を美味しい食べ物に変えていく料理という活動をもっと大切にしていこうと思いました。

【当記事につきまして】

hitotema編集部が企画し、本を購入して記事を作成しました。