「え?もう?」今年に入って今がもう5月で、いや、1年の半分にさしかかろうという事実におののきながら、オンラインでオーダーするものが飛行機のチケットやホテル…と、もれなくワクワクが付いてくるものから、友達から勧められたマスクやワインなど、気づけば快適な日々に寄り添ってくれるリアルアイテムを頼むことが当たり前になってきたような。

そんな中で、去年からリピートしているのがこちら!

左、ヴァルディベッラ/カタラット

右、ペンスィエロトスカーナロッソ

どちらも軽やかな飲み口なので食中酒として、料理に合わせて楽しみます。

ちなみに箱ワインを家に置くとついつい飲み過ぎてしまうのでは…?と心配でしたが、カラフェに移し注いだりすることで、どれぐらい飲んでるかは酔いながらも意識するようで、呆れるほど飲みすぎることもなく(これ大事)、ワインそのものが密封状態で入っているので、瓶のように「開けたから早く飲まなきゃ!」な心配は少なく、飲み終えれば、箱と中のパックを取り外せば処分できるのも嬉しいところ。

私は日本橋兜町にある、ナチュールワインが豊富なお店、“ヒューマンネイチャー”(Wineshop Human Nature)さんでいつも買わせていただいています。気になった方はこちら、覗いてみてください!

そんなワインをお家で美味しく飲むために、お家時間がたっぷりとある今、「やればたった5分なのに、なんか面倒…」とこれまで敬遠しがちだったことをやってみることに。

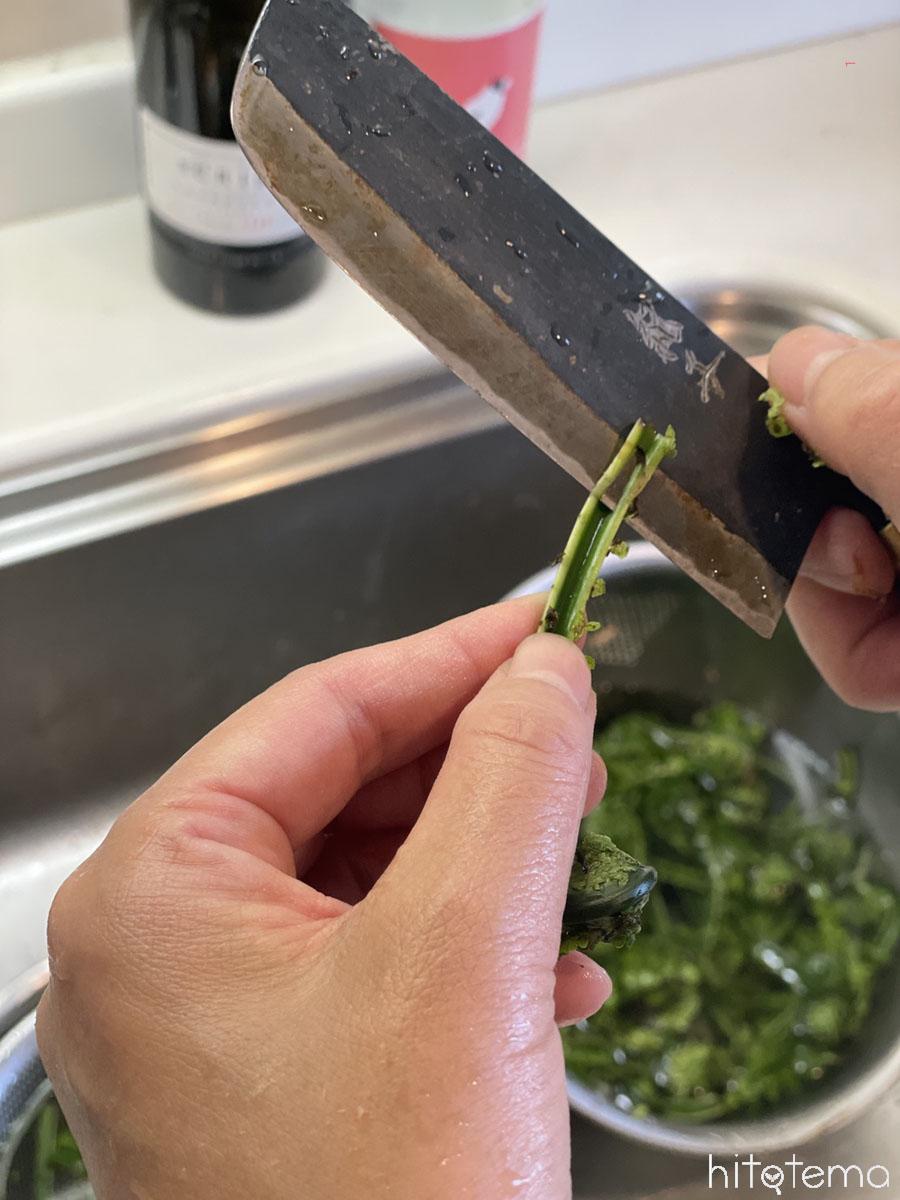

春の山菜として大好きな、コゴミの筋取り。たっぷりのお水の中で汚れを落とし、そこから一つ一つ、根元を切って筋を外して…やらなくても美味しく食べられると思うものの、「これをすれば尚、美味しくなるのなら…」と自分を応援。

コゴミとすりクルミのナムルが完成!

噛んだ後にざらつきが残らず、サクサク食感で食べられたのは、あの一手間があったからからかなあ…?

キリっと冷えた白ワインとよく合いました。

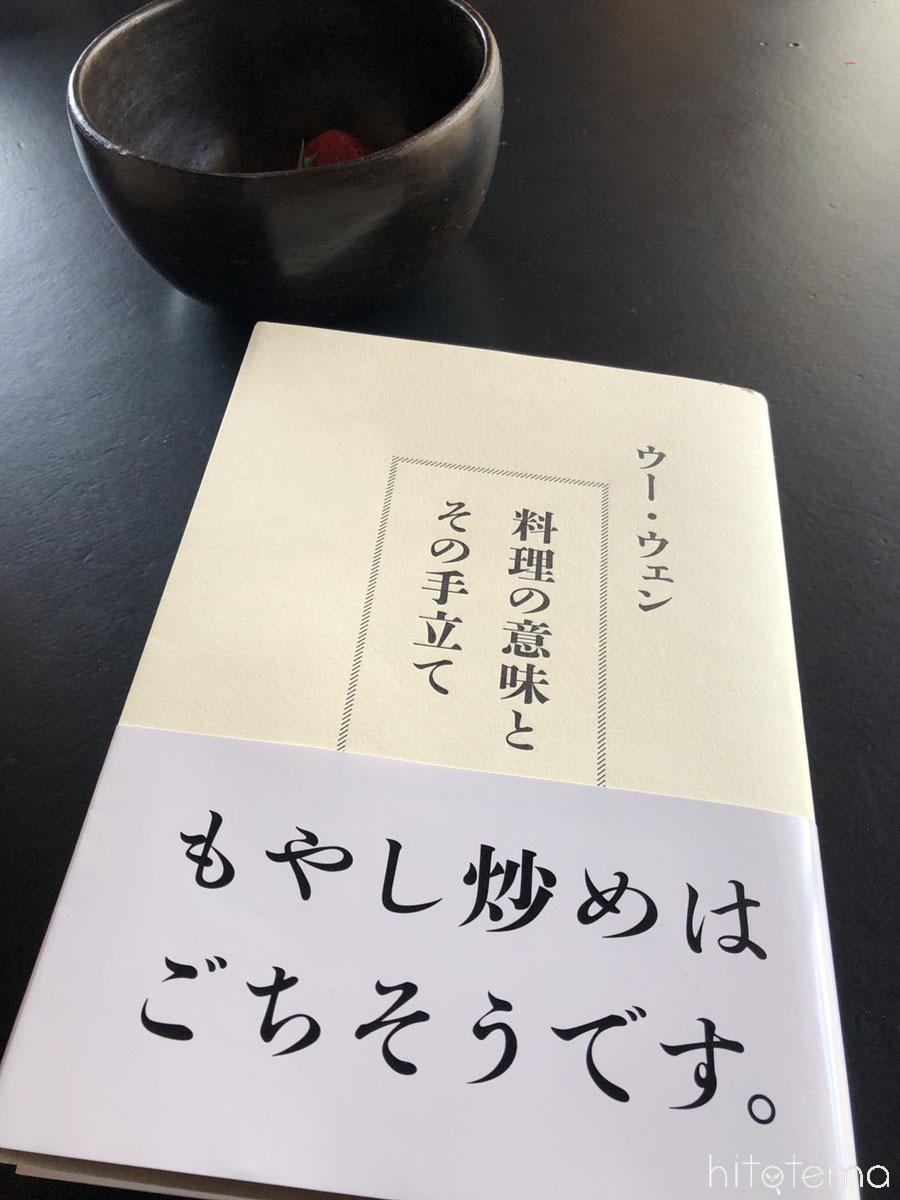

料理家ウー・ウェン先生の新刊『料理の意味とその手立て』から「もやし炒め」にトライ。

もやし炒め自体、これまで何度も作ってきているものの、フライパンにもやしを入れるタイミングも、塩コショウなどの味付けも、子供の頃に家庭科の時間で習った、キャベツ炒めの延長でしか捉えておらず、どこにも努力をしてこなかったような。

だからかもやし炒めを一度もご馳走と感じたことはなかったけれど、「きちんと作るレシピがあるのなら」、紹介されている通り、忠実に丁寧に。

匂いや口当たりをよくする為にも、まずはもやしのヒゲ根を外すと書かれていて、「なければいいんだろうなあ」と、これまでもぼんやり気付いてはいたものの、「1本ずつ外すなんて想像しただけでも面倒!そんなヒマなし!」と、水にさらしただけで「下処理終えました!」みたいな顔で調理してきました。が、「もやしってどんな風に育てているんだろう。実は旬の時期ってあるのかな?」など、これまであまり向き合ってこなかったもやしを思って作業してみると、永遠に終わる気がしなかったヒゲ根取りの作業はやはり5分ほどで終わり、そこから早速、調理スタート。

(ちなみに“もやし”は基本的に年間を通してハウスで育て、流通しているそうですが、私が大好きな山形県米沢で栽培される豆もやしは、温泉水を使って11〜3月までの短い期間での栽培と教わりました)

炒めるのもわずか5分、キラッキラのもやし炒めが食卓に!

噛んだ瞬間、もやしからシャキシャキとした音が!

これまで感じていたもやしならではの匂いはどこへ?

これまでのもやし料理に謝っても謝り足りない…と思うほど、素敵で美しい一品となり、「ナチュールワインが飲める、いい中華屋さん」気分を味わうことができました。

大人だし、なんとなく出来るし、このままでも問題ないけど、ささやかな作業で、その先の美味しさ、喜びと出会えるなら知っておきたい!やっておきたい!

そしてこの手間に慣れてしまえば、「これを面倒だと思ってたの、私?」なんていつの日か笑えるのなら!

まだまだ貪欲に楽しみを見つけ出し、新しい日常を過ごしていけたらと思います!