犬が必要とする栄養素やエネルギーは、成長期や成犬期、高齢期などライフステージによって異なります。消化能力や代謝なども変化していくため、ライフステージに応じた栄養管理が大切です。

仔犬時代に栄養が足りないと成長に悪影響を及ぼしますし、成犬期に栄養過多になると、肥満などを生じる恐れがあります。

飼い主は、愛犬の健康を維持するためにもライフステージに応じた栄養管理を行いましょう。

この記事では、獣医師が犬のライフステージ別の栄養管理のコツと注意点を解説します。

目次

犬のライフステージとは

犬のライフステージは成長期、成犬期、高齢期、繁殖期の4つに分けることができます。

成長期(哺乳期・離乳期・成長期)

その中でも母犬から生まれた仔犬が成犬へと育っていく成長期には

- 母乳を飲んで生活する「哺乳期」

- 固形の食事をとりはじめる「離乳期」

- 成犬に変化していく「成長期」

が含まれています。

哺乳期の仔犬は生後すぐに母犬より、感染症から身を守るための免疫機能を高める「初乳」と呼ばれる特別な母乳を与えられます。

次に仔犬はより高濃度で栄養豊富な「成乳」を飲み身体を大きくしていきます。

生後4~5週間になると仔犬は母犬が食べているドッグフードに興味を示すようになり、母乳を卒業するための離乳期が始まります。離乳期の仔犬は最初、少量のフードを舐めるだけですが徐々に食事の量が増え、生後6週間前後で離乳できるようになります。

離乳が完了した仔犬は、より身体が成犬に近づいていく成長期を過ごすようになります。そして小型犬では生後8~12ヶ月、大型犬では12~24ヶ月で成犬になるとされています。ただし、犬は犬種によっても成長の度合いが異なることがあるため、成犬になる時間はさまざまです。

成犬期(維持期)

成長期が終わり、かつ妊娠や授乳をしていない状態の犬は成犬期と呼ばれるライフステージにいます。成長にエネルギーが使われなくなり、運動や代謝による不足分を補うために食事をおこなうため、成犬期は維持期とも呼ばれます。

高齢期

成犬期はやがて高齢期に変化していきますが、何歳以上の犬が高齢であるという明確な定義は存在せず、犬のサイズによって変わります。

犬の年齢を人に換算する際は、

- 小型・中型犬:24+(年齢-2)×4

- 大型犬 :12+(年齢-1)×7

と表すことができるとされています。

そのため人での高齢の基準である60歳を超える年齢、すなわち小型・中型犬で11歳、大型犬で8歳を超えた犬は高齢犬だということができるでしょう。

繁殖期(妊娠・泌乳期)

繁殖期の雌犬は約63日の妊娠期間を経て出産し、仔犬が離乳を完了する生後6週間ほどまで授乳をおこないます。これらの期間は仔犬を育てるため必要になるエネルギー量が大きく変化する特別なライフステージとなります。

ライフステージ別の栄養管理

犬は成長や加齢と共にさまざまなライフステージを歩んでいきます。ライフステージが変化すると必要なエネルギー量も変化していくため、個別に栄養管理の方法が存在します。

成長期(哺乳期・離乳期・成長期)の栄養管理

哺乳期

哺乳期の犬は母乳のみを摂取し身体を成長させていきます。

母犬の体調に問題なく、順調に授乳をおこなっている場合は、飼い主が栄養管理をおこなう必要は基本的にありませんが、何らかのトラブルがあって授乳が不十分、また授乳をおこなえないときには、母犬の代わりにミルクをあげなければなりません。

仔犬に哺乳するときには哺乳期用のミルクを1日4~6回与える必要があります。人間が飲む牛乳は栄養成分が異なるために使用できません。母犬の代わりに哺乳期の犬を育てることは難しいため、かならずかかりつけの獣医師と相談するようにしてください。

離乳期、成長期

離乳期の仔犬には哺乳期用ミルクやお湯でふやかしたドライフードやウェットフードを1日5~6回に分けて与えるようにしましょう。離乳期初期ではフレーク状の餌をふやかしたものを与えると食べやすいです。

離乳を急ぎすぎると食事が足りないことによる栄養不足になってしまいますので、焦らずにゆっくりと離乳を進めるようにしましょう。

離乳が完了した成長期の犬は食事の量がどんどん増えていきますが、生後6ヶ月ほどで身体が必要としている栄養要求量がもっとも大きくなります。エネルギー量の多い成長期用のドッグフードを与えるようにしてください。

成犬期(維持期)の栄養管理

成犬期では運動や代謝で不足したエネルギー量のみ必要になるため、体重の大きな増減がないように調整された成犬用のドッグフードを与えるようにしましょう。

高齢期の栄養管理

高齢犬では成犬と比べると運動や代謝で消費されるエネルギー量が2~3割程度減少します。最近犬がよく寝ている、運動量が減ったなどの年齢による衰えを感じたときには、成犬用ドッグフードよりエネルギー量が少ない高齢期用ドッグフードに少しずつ切り替えていきましょう。

繁殖期(妊娠・泌乳期)の栄養管理

妊娠期の犬では胎児の成長に必要なエネルギーを与えつつ、難産のリスクとなる肥満を防ぐために維持期と比較して115~120%のエネルギー量を与える必要があります。妊娠している母犬はお腹の胎児によって胃が圧迫され、一度に少量のフードしか食べることができません。少量頻回の給餌をおこないましょう。

泌乳期の犬はもっともエネルギー要求量が多いライフステージにいます。フードをいつでも食べることができる状態にする不断給餌をおこないましょう。このとき水も絶やさないように注意しましょう。

犬の栄養管理のコツ

犬の栄養管理をしっかりとおこなうためにはいくつかのコツがあります。ドッグフードの切り替え方や適切な給餌量の計算方法、犬の体型の管理の方法などを勉強していきましょう。

ライフステージとドッグフード

犬はライフステージが進むごとに食べるドッグフードも変わります。フードの切り替えをおこなうときは、もともと食べていたドッグフードに新しいドッグフードを少しずつ混ぜるようにしてください。

いきなり新しいフードを与えられると犬によっては食事をしなくなる場合もありますし、お腹を壊してしまう場合もあります。2週間ほどかけてゆっくりと新しいフードに慣らすようにしていきましょう。

犬に必要なエネルギー量と餌の量の求め方

犬が1日に必要な餌の量を求めるためには、体重とライフステージごとの係数をもとに1日当たりのエネルギー要求量(DER)を計算し、それをさらに餌の重さ当たりのカロリーで割る必要があります。

しかし実際にこの計算をおこなうのは大変なので、ドッグフードのパッケージに記載されている目安量を、体重やボディコンディションスコアの増減をみながら調節して与えるようにするか、かかりつけの獣医師にフードの量を相談するようにしてください。

体形の管理とBCS

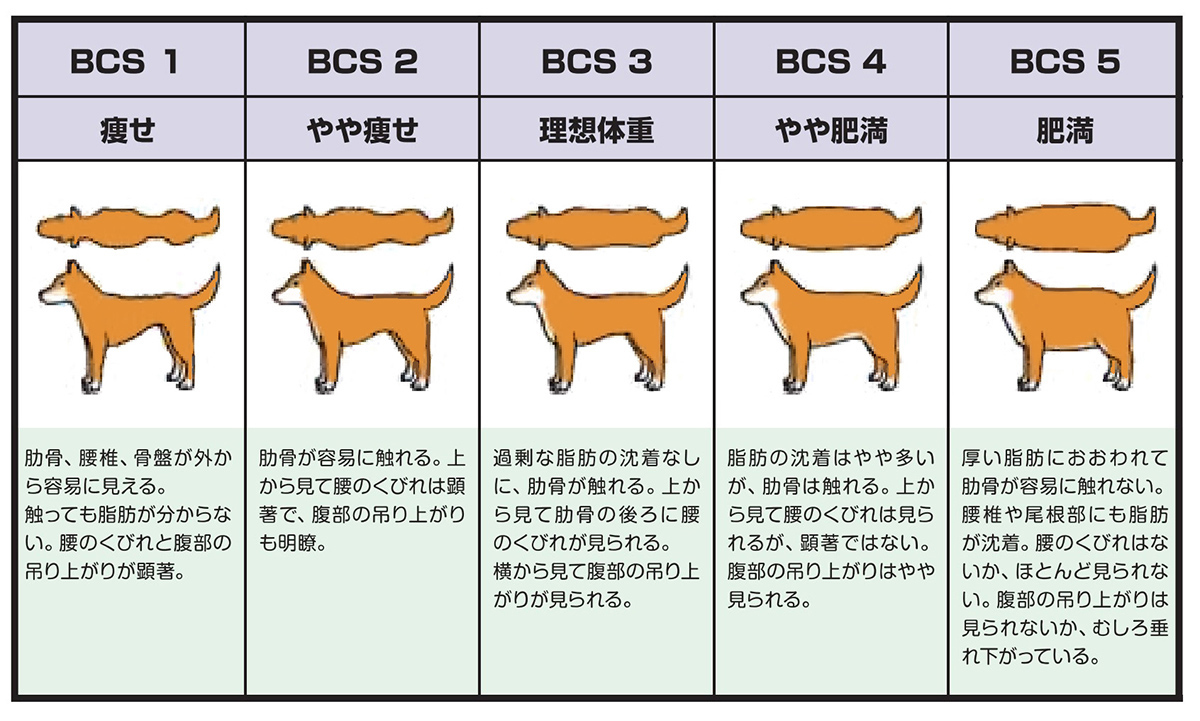

犬の健康を維持するためには、肥満や痩せなどの病気のリスクとなる体型の乱れを栄養管理によって整えていく必要があります。そのためには、現在犬がどの程度太っているのか、もしくは痩せているのかを知らなければなりません。

飼い主のためのペットフード・ガイドライン ~犬・猫の健康を守るために~

犬の体型を計測するためにはボディコンディションスコア(BCS)と呼ばれる犬の体型を点数化した測定法を用います。BCSでは1~5の数字によって体型を表し、理想的な体型はBCS3となります。

犬の体型を管理するために飼い主は日頃からBCSを測り、餌を増減するようにしましょう。また、愛犬の成犬期におけるBCS3の体重を知っておくと、繁殖期や高齢期における体重管理に役立ちます。BCSの測定と同時に体重も記録するようにしてください。さらに定期的に動物病院での健康診断を受診し、かかりつけの獣医師に体型について相談することも健康の維持には重要です。

犬の栄養管理の注意点

犬に与えるドッグフードは、総合栄養食と呼ばれる種類を選ぶようにしてください。

総合栄養食はそのドッグフードと水を与えることで犬が健康に生きることができるように栄養がバランスよく配合された餌になります。

また、犬が欲しがっていても人間の食事を与えてはいけません。人間の食事は犬にとって塩分や脂肪分が多く含まれているだけでなく、中毒やアレルギーを引き起こす可能性が少なくないからです。

まとめ

今回は、犬のライフステージ別の栄養管理について解説しました。

最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

- 犬には成長期(哺乳期、離乳期、成長期)、成犬期(維持期)、高齢期、繁殖期(妊娠期、泌乳期)の4つのライフステージがある。

- ライフステージが進むと必要な栄養管理も変わり、与えるドッグフードの種類も変わる。

- 犬の健康のためにはボディコンディションスコア(BCS)や体重を測定し、適切な栄養管理をおこない肥満や痩せを防ぐことが重要である。

- 犬に与えるドッグフードは「総合栄養食」のみとし、人間の食事を与えてはいけない。

愛犬の健康は飼い主にかかっています。体調・体型に気を付けて、適切な量の食事を与えてあげましょう。

◇参考資料

- 『犬と猫の栄養学』奈良なぎさ著(緑書房)

- 『犬と猫の問題行動の予防と対応 動物病院ができる上手な飼い主指導』水越美奈監修(緑書房)

- 『臨床栄養学』左向敏紀監修(interzoo)

ペットは家族なので、旅行も一緒に行くのが当然。そんな飼い主さんに応えて、ペット歓迎の宿泊施設が増えています。 全室ワンちゃんOKのホテルなら、ほとんどがワンちゃん連れ。設備やサービスも整っていますし、「ワンちゃんが苦手な人がいるかも[…]