レトルト、缶詰、乾物類、水などのストック食品は、計画的に購入しないとどんどん増えていきます。ストック食品が増えると、その分収納スペースを確保しなければなりません。食品がまとめられず、あちこちに置かれた状態になると探すのが大変。

スペースがあっても、きちんと整理しておかなければ賞味期限が切れているのに気づかないこともあるかもしれません。これでは非常時の備えにならず、もったいないですね。

そこで、この記事ではストック食品の収納術と管理方法をご紹介します。食品ロスをなくすことで節約にもつながります。

自宅にいる時間が増え、ストック品を買い足すことも多い今、ぜひ参考にして片付けてみてください。

目次

ストック食品が片付かない原因

ストック食品は賞味期限が長いので、ついつい買い込んでしまう食品の1つ。備蓄しようとすると、1つや2つだけ買うわけにはいかないからです。

たとえばインスタント麺を例に挙げてみましょう。インスタント麺は5個のセット売りが多いですよね。家族の人数にもよりますが、まだ食べきっていない状態で追加購入すると収納スペースに収まりきらない可能性が高くなります。

そうなると別のスペースを圧迫せざるをえません。結果として、同じ食品なのに別の場所に置かれて、管理が難しくなってしまいます。

つまりストック食品が片付かない原因は「買いすぎ」です。

ストック食品をうまく管理する方法

ストック食品を買いすぎないためには、どのように管理したらいいのでしょうか?

まずはストック食品の収納方法の見直しが重要です。

では、ストック食品の管理のコツを紹介します。

1定位置を決めて一定量以上は購入しない

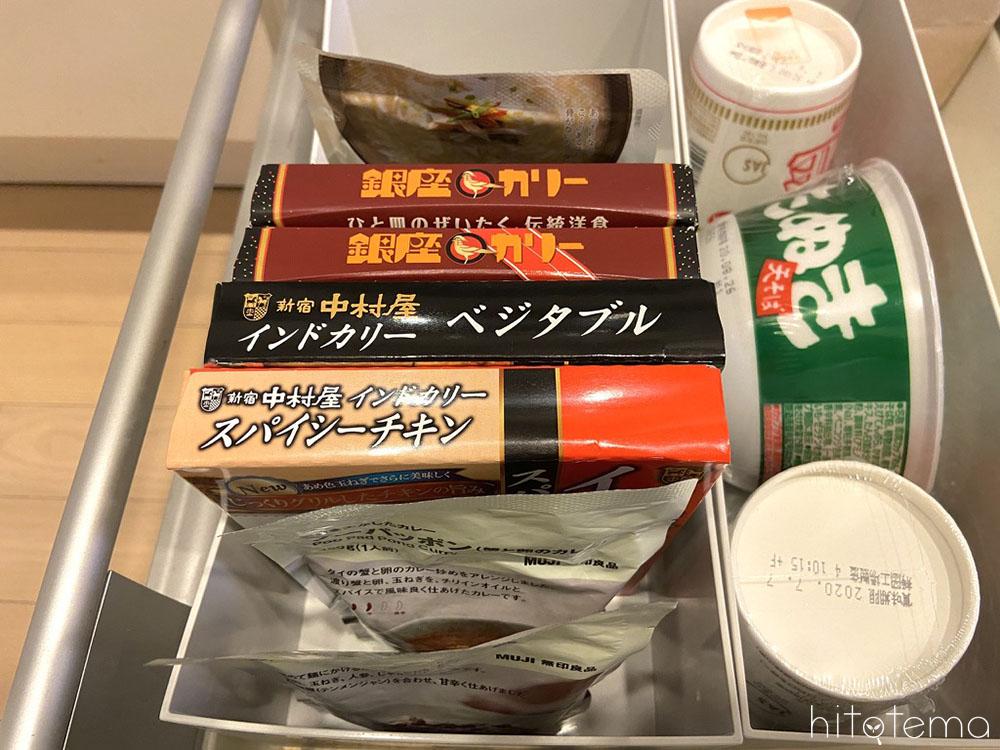

最初にストック食品を収納するスペースを決めます。引き出し1つ分、棚1段分といったように、ほかの食品と区別したほうが管理は簡単です。

定位置を決めたら、そこに収納できる量までしか購入しないようにします。購入する食品はいつも同じでなくても構いません。

定位置を決めるとき、缶詰やミネラルウォーターなどの重いモノは、落下の際にケガの危険があるので低い場所に設定してください。

上段の棚には軽い食品、下段の棚や引き出しには重いストック食品と分けてもいいですね。

2後入れ先出しの収納にする

ストック食品の収納は、手前から出して奥に追加していく「後入れ先出し」が合理的です。これはスーパーやコンビニでおこなわれている陳列方法なので分かりやすいと思います。

「後入れ先出し」にすると、賞味期限の短い手前の食品から食べていけるので、食品ロスを減らすのにとても効果的。

問題としては、同じ食品でないものを「後入れ先出し」にすると、手前のものから食べなくてはいけないと思ってしまう点です。

ですが、無理に手前から食べなくても問題ありません。賞味期限にさえ気をつけていれば、食べたいものから食べて大丈夫。ストレスなくストック管理していくことも大切です。

どうしても手前の食品が消費できない場合は、賞味期限が切れないうちに、食べたい人に譲ってみてはどうでしょうか?消費できない食品はあまり好みでないことの表れ。今後は買わないという判断材料になります。

3ローリングストック法を活用する

ストック食品はローリングストック法で管理することをおすすめします。ローリングストック法とは、非常食を普段から食べて、食べた分だけ買い足していく備蓄方法です。

長期保存の非常食は値段が高いので、ローリングストック法を使うと食費がかかってしまいます。ですから、日常的に使っているストック食品をうまく活用することが大切です。ローリングストック法を使って、ストック食品を備蓄食として賢く管理していけるようにしたいですね。

ストック食品とはいえ同じものばかりだと飽きてしまうので、買い足すときに別の食品を買っても大丈夫。たとえばレトルトカレーをレトルトハヤシに、カップ麺を醤油味から塩味に変えるなどして、飽きない工夫をすると長続きします。

4 賞味期限をチェックして定期的に食事に組み込む

賞味期限切れの食品を出さないように、賞味期限の近い食品を優先的に食べる習慣をつけることも大切です。

缶詰や箱物は、賞味期限が見えるように収納しておくことをおすすめします。ひと目で分かると管理が簡単です。

また、1ヶ月に1回はストック食品を見直す日を決めて、定期的に食べるようにするとうまく循環していきます。

今だからこそストック食品を見直して、非常時に慌てない仕組みづくりを

ストック食品は賞味期限が長いので、不安な時期は買い溜めしたくなる食品です。けれども、本当にそんなに食べるのか、家庭で食べきれるのかを購入前によく考える必要があります。

自分で買う量、管理する量をコントロールできるようになれば、ムダ買いもなくなり、食費の節約にもつながります。うまく循環させられるようになれば、コストのかかる非常食を大量に置いておく必要もありません。

この記事を参考に、非常時に慌てない仕組みづくりを今から実践してみませんか?

ストック食品の収納を見直せば、管理がグッと楽になると思います。