管理栄養士で雑穀ご飯と具沢山みそ汁で腸からきれいにする活動をしている神田由佳です。私は、2万人の方々の食事アドバイスをしてきました。

健康や美容への興味が高まっており、栄養面を意識される方が増えてきています。

今回は私たちの体にとって、もっとも大切なエネルギー源となる「炭水化物」、なかでも主に「糖質」についてお伝えします。そしてバランスよく栄養素がとれるレシピもご紹介していきます。

目次

糖質とは

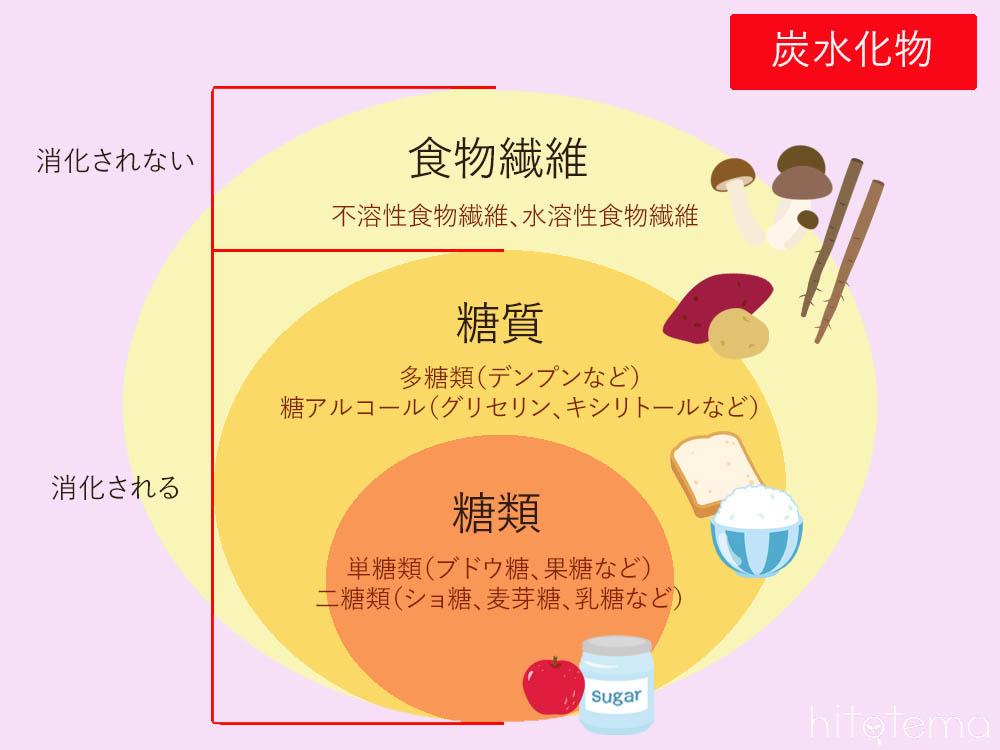

炭水化物は糖質と食物繊維の総称で、消化酵素で分解されるものが糖質、分解されないものが食物繊維です。糖質を多く含む食品は、ご飯、パン、麺類、芋類、果物、菓子類、清涼飲料水などです。

糖質と糖類の違い

糖質とはエネルギー源になりやすい栄養素で、デンプンも含まれます。ごはんやパンが「糖」と言われるのは、そのためです。

糖類は、糖質の最も小さな単位のもの。ブドウ糖やショ糖、果糖などで腸から早く吸収されます。砂糖やはちみつ、フルーツの甘みなどは「糖類」ですが、キシリトールは「糖類」ではありません。また、糖質ではない人工甘味料もあり、近年流行の「糖質オフ」や「糖類ゼロ」の商品はこういった甘味料が使われています。

糖質の働き

糖質は体内に入り、消化、吸収を経てエネルギーと変わります。1g当たり、4kcalのエネルギーを産生します。

エネルギーに変わらなかった糖は、肝臓や筋肉中に蓄えられます。体内に糖が入ってこなくなり脳がエネルギー不足になると分解され、エネルギーとなるのです。そして、肝臓や筋肉に蓄えてなお余った糖は、中性脂肪になります。

【参考】炭水化物の摂取目標量

日本人の食事摂取基準2020年では成人の男性・女性も1日の摂取カロリーのうち

50~65%は炭水化物から補うよう、推奨されています。

炭水化物に偏った食事ですと、肥満を招き、生活習慣病を引き起こします。しかし極端に炭水化物の摂取を減らしすぎてしまうと、エネルギー不足となり疲れやすくなります。

さらに筋肉や脂肪を分解しエネルギーとして使いますので、筋肉量が減り、基礎代謝が下がってしまうこともあります。

参考:厚生労働省 日本人の食事摂取基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html

糖質の摂り方のコツ

肥満や生活習慣病を予防するには、糖質を効率的にエネルギーに変えていくことが重要です。いくつかコツがあります。

ビタミンB1と一緒に摂取する

糖質をエネルギーに変えるには、ビタミンB1が必要です。そのため糖質を多く含む食品(ご飯やパン、麺類など)は単品で摂るのではなく、ビタミンB1と一緒に摂取することを意識しましょう。

ビタミンB1は精製度の低い、分つき米や全粒粉に多く含まれています。白米や小麦粉のように精製されていると、ビタミンやミネラル、食物繊維など減ってしまいます。選ぶときは白よりも茶系を選ぶと補えます。

ご飯の場合はひえやあわなどの雑穀をプラスすると、さらに栄養価が上がります。単品にならないよう、汁物やおかずを組み合わせるようにしましょう。

糖質は食物繊維と一緒に摂取する

糖質は食物繊維と一緒に摂ることで、吸収が緩やかになります。

糖質を単品で摂り入れると吸収が速く、血糖値が急上昇しやすくなります。血糖値が急上昇すると、血管を傷つけてしまうので、毎日このような状況が続くと心筋梗塞や脳卒中など生活習慣病を引き起こしやすくなります。

また食後、血糖値が急上昇し、そのあと急下降するとだるさや眠気の原因にもつながります。これらを予防するためにも、食物繊維と一緒に組み合わせるのがおすすめです。

穀物由来の糖質を増やす

炭水化物の過剰摂取による肥満が注目され、主食(特に米)を減らす糖質制限が流行しています。しかし、清涼飲料水や菓子類に含まれる糖質の方が吸収されやすいですし、米などの穀物を減らしすぎると食物繊維の摂取不足にもつながります。

糖質が気になるときは穀物を減らすよりも、嗜好品である清涼飲料水や菓子類を減らしてみましょう。

簡単にバランスがとれる春の献立

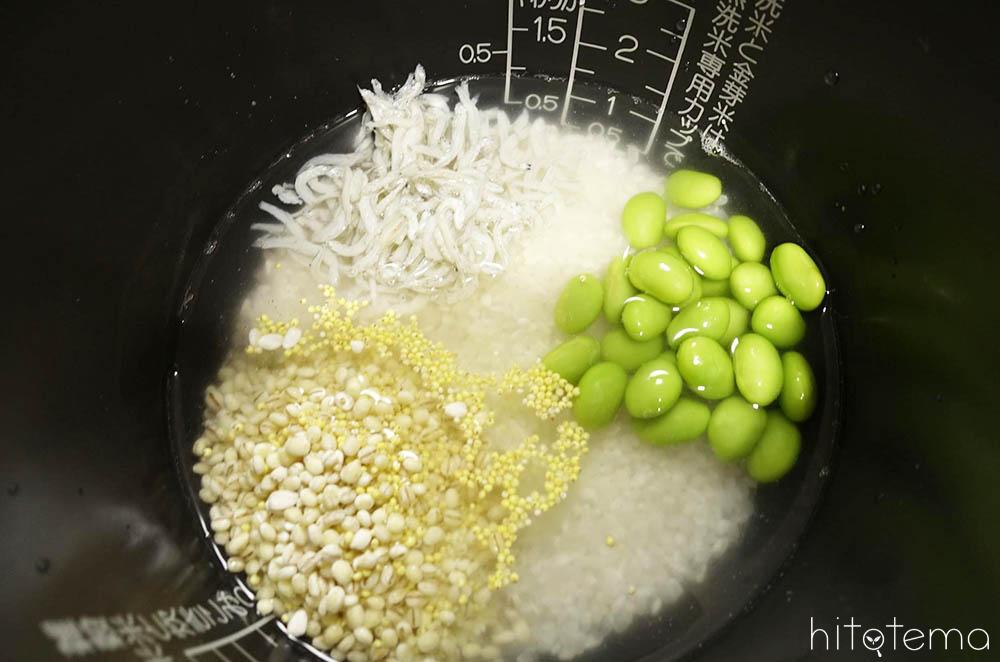

今回は、バランスよく糖質を摂取するための献立をご紹介しましょう。枝豆としらす入りのおにぎりです。

材料(2人分)

- 米 1合

- 水 1カップ

- 雑穀 30g

- 枝豆 25g(さやから出した重さ)

- しらす 大さじ1

- 塩 適量

作り方

1枝豆を茹で(冷凍の場合は解凍)、中身を取り出す。

2お米をといで炊飯器にセットし、雑穀、枝豆、しらすを加える。

3炊きがったら全体を混ぜ合わせ、お好みで塩を加える。

4おにぎりを握る。